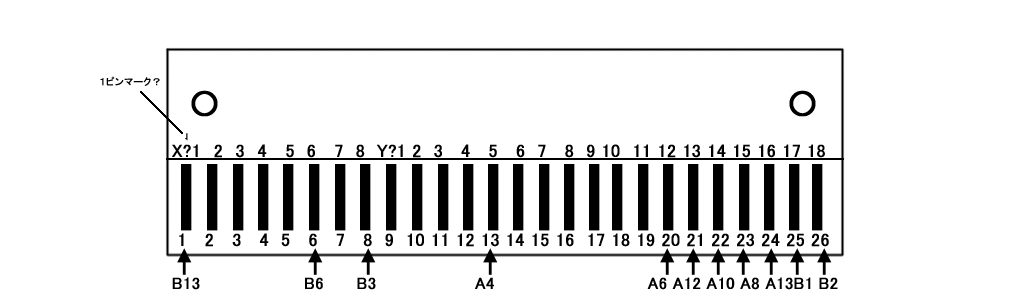

僉乕儃乕僪偵偮偄偰 崱夞棙梡偡傞僉乕儃乕僪偼 傆偵傖傆偵傖僉乕儃乕僪 FKBJ-86BL乮忋乯偲傆偵傖傆偵傖僉乕儃乕僪 FKBJ-109W(壓)偱偡丅帋嶌斉偵偮偄偰偼FKBJ-109W傪棙梡偟偰偄傑偡丅 偙偺僉乕儃乕僪偺棙揰偼丄暘夝偟偰傕儃僞儞偑僶儔僶儔偵側傜偢(摉偨傝慜偐)僉乕儅僩儕僋僗傪挷傋傞偺偵曋棙側偙偲丄僉乕儅僩儕僋僗偺僼傿儖儉(僼儗僉僔僽儖婎斅丠)偑僐僱僋僞偱宷偑偭偰偄傞偺偱丄堦斒揑側僉乕儃乕僪偵斾傋抂巕偺旂枌傪偼偑偡昁梫偑柍偔敿揷晅偗偝傟偰偄傞偺偱攝慄偑妝側偙偲偱偡丅 抂巕斣崋 FKBJ-86BL偺撪憼婎斅偵報嶞偝傟偰偄傑偡丅 敿揷柺-僐僱僋僞懁壓岦偒嵍偐傜 C1-C8,C10,C11,C9,C14,C15,C11#,C17,C16,C0(嵍懁)丄R0-R7(塃懁) C11偑2偮偁傞偙偲偵拲堄(摨堦偺怣崋偱側偔丄暿乆偺撪梕偺傛偆偱偡丅攝慄帪偵娫堘傢側偄傛偆偵拲堄!) FKBJ-86BL偲FKBJ-109W偼僉乕偺悢偑堘偆(僥儞僉乕傗R Alt側偳) FKBJ-86BL偼丄儔僗僩僠儍儞僗(R Alt)偑柍偄偺偱斾妑偺偨傔FKBJ-109W傪擖庤丄撪憼婎斅傪斾傋偰傒傞偲丄婎斅偺僷僞乕儞偑堘偆偙偲偑敾柧丅偟偐傕丄抂巕斣崋偑報嶞偝傟偰偄側偄.... 偦傟側偺偵丄抂巕偺埵抲傕悢傕摨偠...挷傋偰傒傞偲丄杻悵偱巊偆僉乕偵偮偄偰偼丄偳偪傜傕摨偠偱偟偨(FKBJ-109W偲摨偠僉乕儅僩儕僋僗傪FKBJ-86BL偱傗偭偰傒傞偲儔僗僩僠儍儞僗(R Alt)偲偟偰擣幆偟傑偟偨丅FKBJ-86BL偼丄儔僗僩僠儍儞僗(R Alt)偑柍偄偵傕峉傜偢丄儅僩儕僋僗偼僒億乕僩偝傟偰偄傞丠傛偆偱偡丅杻悵偵娭學偡傞僉乕埲奜偼挷傋偰柍偄偺偱敾傝傑偣傫丅) | 抂巕撪梕

|

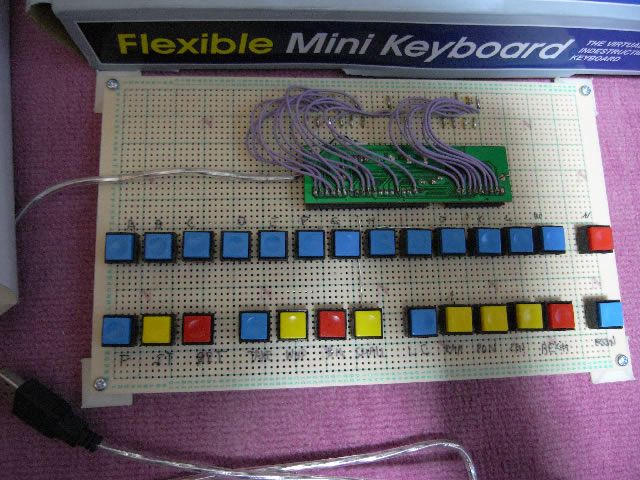

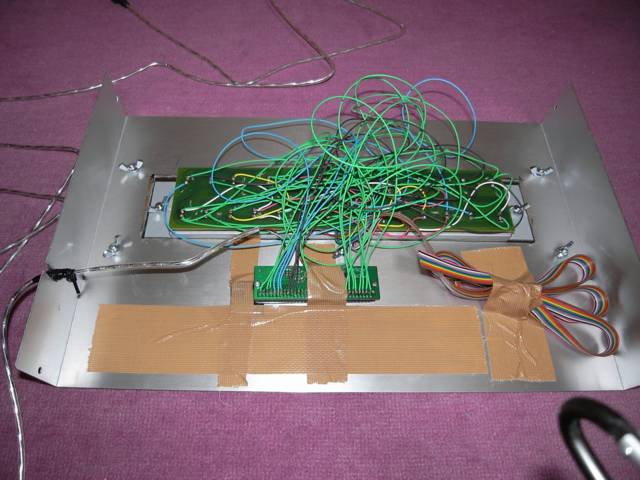

帋嶌斉偦偺1 昞懁...帋嶌斉側偺偱儐僯僶乕僒儖婎斅偵僞僋僩僗僀僢僠傪偮偗偰嶌傝傑偟偨丅 |

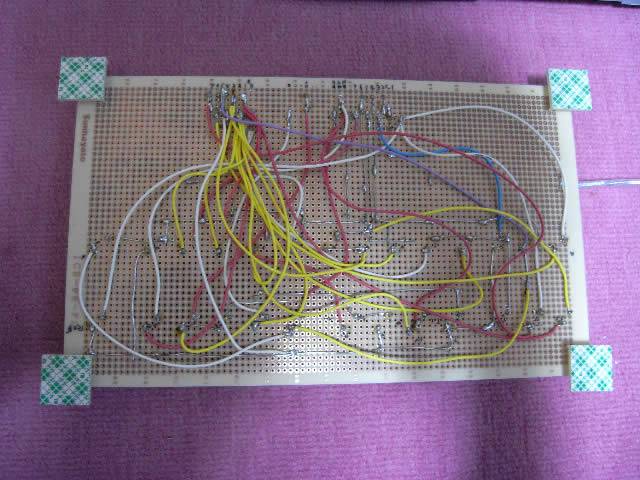

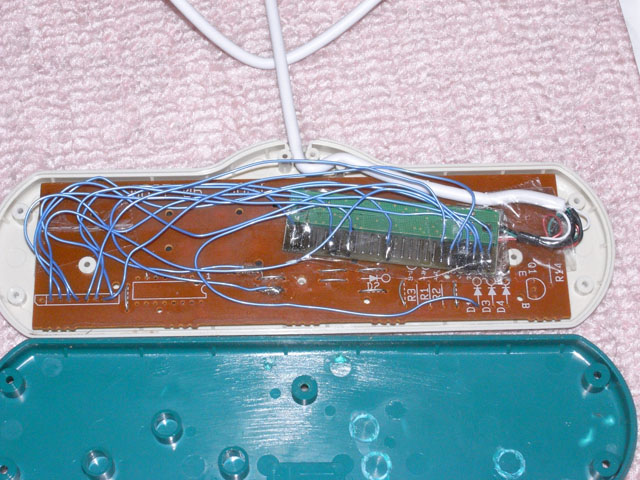

帋嶌斉偦偺2 棤懁...摼堄偺?!嬻拞攝慄傪懡梡!!...傕偆彮偟偒傟偄側攝慄偵偟偨傎偆偑椙偐偭偨偐傕偟傟側偄... |

梡堄偟偨傕偺 傾乕働乕僪梡杻悵僷僱儖...偙偙偱偼丄UPL-9M(僙僀儈僣岺嬈)傪巊梡 働乕僗...傾儖儈働乕僗...偙偙偱偼丄YM-400(TAKACHI)傪巊梡 傆偵傖傆偵傖僉乕儃乕僪 FKBJ-86BL傑偨偼丄傆偵傖傆偵傖僉乕儃乕僪 FKBJ-109W(崱夞偼FKBJ-86BL傪巊梡) 偹偠...宎4mm-挿偝10mm掱搙6屄 僫僢僩...偹偠偵崌偆暔...偙偙偱偼丄挶僫僢僩傪巊梡(UPL-9M偵傕巊傢傟偰偄偨偨傔丄崌傢偣傑偟偨) 僪儕儖丄儕乕儅乕丄僴儞僪僯僽儔丄巺偼傫偩丄攝慄嵽丄僯僢僷乕摍 攝慄偺慜偵丄僪儕儖傗儕乕儅乕丄僴儞僪僯僽儔傪巊偭偰傾儖儈働乕僗壛岺偟丄僷僱儖偑慻傒崬傔傞偐妋擣偟偰偍偒傑偡丅攝慄偟偰偐傜壛岺傪偡傞偺偼戝曄偩偲巚偄傑偡丅 巹偺応崌丄偙偙傪偄偄壛尭偵偟偨偺偱丄彮偟榗傫偱偟傑偄傑偟偨... | 傾乕働乕僪梡杻悵僷僱儖傪夵憿偟偨MAME杻悵僉乕儃乕僪偺惢嶌 壗偲偄偭偰傕丄杮暔偺憖嶌惈偼敳孮両...堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕夵憿斉偵斾傋偰傕丄悢抜忋偺姶偠偱偡丅 |

杻悵僐儞僷僱僉乕儅僩儕僋僗昞 椺丗ABCD傪尒傟偽丄僉乕抂巕偺曅懁偑丄A-B-C-D偲攝慄偝傟偰偄傑偡丅傆偵傖傆偵傖僉乕儃乕僪偺C僉乕偲D僉乕偑"C3"側偺偱杻悵僐儞僷僱懁偺C僉乕丄D僉乕偺娫偺僷僞乕儞傪巆偟偰A僉乕丄B僉乕偵偮側偑偭偰偄傞偦傟埲奜偺僷僞乕儞傪僇僢僩偟傑偡丅 攝慄慜偺壓弨旛 USB僉乕儃乕僪懁偺抂巕撪梕傪報嶞乮傑偨偼巻偵彂偄偰偍偔乯 杻悵僐儞僷僱偺儅僩儕僋僗偲USB僉乕儃乕僪偺抂巕撪梕傪斾傋偰丄UPL-9M偺婎斅僷僞乕儞傪巆偡晹暘偲丄僷僞乕儞僇僢僩偡傞晹暘偵桘惈儅僕僢僋側偳偱報傪偮偗偰偍偄偰偐傜丄僷僞乕儞僇僢僩偡傞晹暘傪僇僢僩偟傑偡丅偙偺帪丄梋寁側強傪僇僢僩偟側偄傛偆偵拲堄偟傑偡丅偙偙偱姰慡偵僇僢僩偟偰偄側偐偭偨応崌丄堦偮偺僉乕傪墴偣偽丄2偮偺僉乕偑擣幆偝傟傞側偳偺尰徾偑敪惗偟傑偡丅慡偰偺攝慄偑廔傢偭偰偐傜偙偺尰徾偑敪惗偟偨応崌丄僷僞乕儞傪挷傋丄僷僞乕儞僇僢僩偡傞偑戝曄崲擄側偭偰偟傑偄傑偡丅攝慄慜偵偟偭偐傝傗偭偰偍偔曽偑椙偄偲巚偄傑偡丅...幚偼偦偺尰徾偵巹傕擸傑偝傟偨偺偱偟偨丅 挷傋傞偺偑柺搢側曽偼UPL-9M偺婎斅偺僉乕晹暘偵偮側偑偭偰偄傞僷僞乕儞傪慡偰僇僢僩偟偰丄慡偰偺僉乕偵攝慄偡傟偽偄偄偱偟傚偆丅 巹偼丄柺搢側偺偱偟偰傑偣傫偑丄嵟弶偐傜晅偄偰偄傞僼儔僢僩働乕僽儖偼奜偟偰丄USB僉乕儃乕僪偲杻悵僐儞僷僱偺攝慄偵巊偊偽偄偄偐傕偟傟傑偣傫丅 攝慄/惢嶌 壓弨旛偑廔傢傟偽丄USB僉乕儃乕僪偺抂巕撪梕偵崌傢偣偰丄USB僉乕儃乕僪懁偐傜丄杻悵僷僱儖傊攝慄偟偰偄偒傑偡丅堦偮偺USB僉乕儃乕僪偺抂巕偲丄偦傟偵懳墳偡傞杻悵僐儞僷僱偺僉乕偵攝慄偡傞偨傃偵愭掱嶌偭偨抂巕撪梕偺巻偵攝慄偟偨晹暘傪僠僃僢僋偟偰偄偔傛偆偵偟傑偟傚偆丅偙偆偡傞偙偲偱娫堘偄傪杊偘傑偡丅 USB僉乕儃乕僪偺抂巕偑嫹偄偺偱丄USB僉乕儃乕僪懁偵儕乕僪慄傪堦杮偩偗敿揷晅偗傪偟偰偦偺忋偱UPL-9M偺婎斅偺僉乕晹暘偐傜丄摨偠抂巕撪梕偺愙揰偵堦偮偢偮暘婒偟偰偄偔曽偑僔儑乕僩偺婋尟偑柍偔偰椙偄偲巚偄傑偡丅 | 拲堄揰 攝慄偑慡偰廔傢傟偽丄昁偢攝慄偺僠僃僢僋傪偟偰偔偩偝偄丅摿偵揹尮儔僀儞偺僔儑乕僩偑側偄偐妋擣傪傪偟偰偔偩偝偄丅僔儑乕僩偟偰偄傞応崌丄嵟埆PC偑夡傟傞壜擻惈偑偁傝傑偡丅 僠僃僢僋偑廔傢傟偽丄働乕僗偵慻傒崬傑偢偵PC偵愙懕偟偰丄儊儌挔側偳偱惓偟偔暥帤偑擖椡偱偒傞偐妋擣偟偰壓偝偄丅OK側傜丄幚嵺偵杻悵僎乕儉傪婲摦偟偰丄慡偰偺僉乕憖嶌偑OK偐丄妋擣偟偰偔偩偝偄丅 慡偰OK側傜丄働乕僗偵慻傒崬傫偱姰惉偱偡丅 |

| 杻悵僉乕儃乕僪撪晹 奜懁偺尒偨栚偲偼棤暊偵丄偐側傝偄偄偐偘傫偱偡...嬻拞攝慄傕懡偄偟... |

| 偍傑偗 堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕夵憿...2006擭崰偵惢嶌丅TK-U12FY偑柍偐偭偨偺偱丄TK-U12FYALBK傪慻傒崬傫偱偄傑偡丅TK-U12FY偲僉乕儅僩儕僋僗偑堘偆偺偱戝曄偱偟偨丅PC僉乕儃乕僪偵斾傋傞偲丄憖嶌惈偼揤偲抧傎偳嵎偑偁傝傑偟偨... |

| 偍傑偗2 堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕夵憿2...2017擭10寧崰偵慜夞偺儌僨儖乮忋婰TK-U12FYALBK慻傒崬傒儌僨儖乯偑夡傟偨(宱擭楎壔偐丠)偺偱廋棟傕寭偹偰惂嶌丄廋棟偺偨傔敿揷晅偗傪孞傝曉偟偨偣偄偐僐儞僩儘乕儔乕婎斅傗TK-U12FYALBK偺僾儕儞僩僷僞乕儞偑悢偐強攳偘偰偟傑偆僩儔僽儖懡敪両偦傟偱傕丄堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕婎斅偼崻惈偱嵞棙梡偱偒傑偟偨丅偨偩...巆擮側偙偲偵TK-U12FYALBK婎斅偼偛椪廔偲側偭偰偟傑偭偨偺偱偟偨丅偦偙偱丄堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕偲尵偊偽丄傗偼傝乮丠乯ELECOM惢偲憡惈偑偄偄乮両丠乯偲偄偆偙偲偱2017擭嵟怴儌僨儖偺TK-FCM064MH/RS婎斅傪慻傒崬傫偱傒傑偟偨丅乮拲堄丗幨恀偼抂巕晹暘傪僙儘僥乕僾偱屌掕偟偰偄傞偺偱抂巕摨巑偑敿揷僽儕僢僕偟偰偄傞傛偆偵尒偊傞偗偳幚嵺偼偦偆偱偁傝傑偣傫丅傑偨丄USB働乕僽儖偲婎斅傪宷偘偰偄傞敿揷晅偗晹暘偼抐慄偟傗偡偄偺偱僙儘僥乕僾摍偱屌掕偟偰偄傑偡丅乯TK-U12FYALBK偲僉乕儅僩儕僋僗偑堘偭偰偄傑偟偨偑乮X-Y偑斀揮丠媡丠抂巕偵X偲Y偺嫬栚偑柍偄両乯堘偄偼彮偟偩偗乮丠乯偱丄側傫偲偐側傝傑偟偨丅 |

惂嶌偦偺1 梡堄偡傞傕偺丗巺僴儞僟丄僕儏儞僼儘儞慄乮扨恈慄丄崱夞偼0.5噊乯僥僗僞乕丄堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕丄ELCOM僉乕儃乕僪TK-FCM064MH/RS乮婎斅乯丄僙儘僥乕僾摍丄崱夞丄扨恈慄偵偟偨棟桼偼丄傛傝慄偩偲敿揷晅偗偟傗偡偄斀柺丄抐慄偑懡敪偟偨偨傔偱偡丅傛偔峫偊偰傒傟偽婎斅偵晅偄偰傞晹昳偼杦偳扨恈慄乮僟僀僆乕僪丄僩儔儞僕僗僞丄乮廤崌乯掞峈偺懌丄IC偺懌傕傛傝慄偱側偄偺偱扨恈慄摨條乯偱偼側偄偐偲崱偵側偭偰婥晅偄偨偺偱偟偨... |

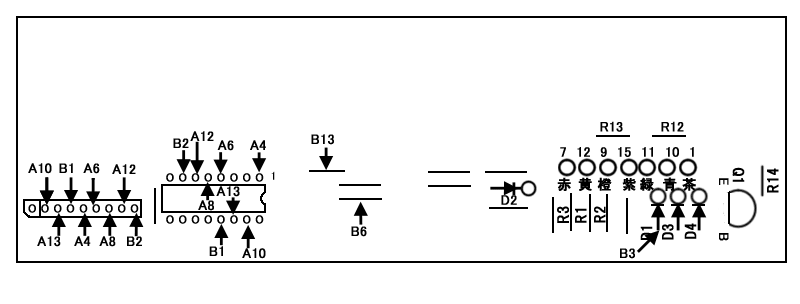

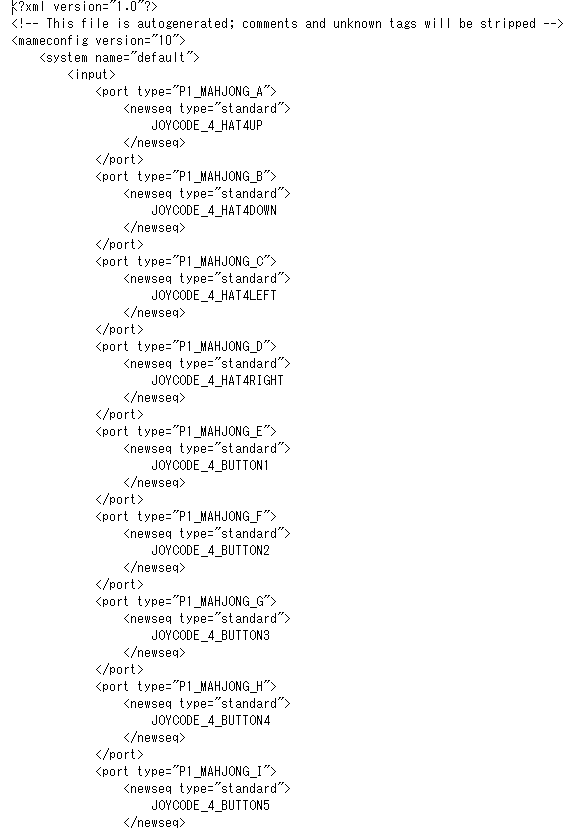

惂嶌偦偺2 TK-FCM064MH/RS乮夋憸乯偺抂巕撪梕丠 |

| 庤弴1 婎杮揑側庤弴偲栤戣揰1/2 |

| 庤弴2 崱夞丄庤帩偪偺USB僉乕儃乕僪偑Bluetooth壔偱偒傞偲偺偙偲偱ATEN惢CS533傪巊偭偰傒傞偙偲偵偟傑偟偨丅CS533傪巊偆慜偵僼傽乕儉僂僃傾傪傾僢僾僨乕僩偟傑偡丅乮儅僯儏傾儖傪嶲徠丄偙偺帪丄僨僼僅儖僩偺億乕僩偼Bluetooth傪慖戰丅偦偆偟側偄偲偡偛偔柺搢丅乯偦偺屻儅僯儏傾儖偵廬偭偰PC側偳偺USB僉乕儃乕僪傪愙懕偟乮夵憿偟偨僐儞僩儘乕儔乕偱偼側偄乯僗儅儂偵懳偟偰儁傾儕儞僌傪峴偄傑偡丅夵憿偟偨僐儞僩儘乕儔乕偱偼僉乕偺悢偑愨懳揑偵懌傝側偄偐傜僐乕僪偑懪偰側偄偺偱偦傟偟偐偱偒傑偣傫丅 |

惂嶌偦偺3 堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕乮攝慄僷僞乕儞偑堎側傞僞僀僾乯偺夵憿1 |

惂嶌偦偺4 堜弌梞夘柤恖偺幚慔杻悵僐儞僩儘乕儔乕攝慄僷僞乕儞偑堎側傞僞僀僾偺夵憿2 |

| HOME | 乥 | MAIN | 乥 | TOP | 乥 | RETURN | 乥 | NEXT |